속초16.3℃

속초16.3℃ 북춘천16.2℃

북춘천16.2℃ 철원16.9℃

철원16.9℃ 동두천17.4℃

동두천17.4℃ 파주18.4℃

파주18.4℃ 대관령13.1℃

대관령13.1℃ 춘천16.7℃

춘천16.7℃ 백령도15.8℃

백령도15.8℃ 북강릉17.3℃

북강릉17.3℃ 강릉18.6℃

강릉18.6℃ 동해16.2℃

동해16.2℃ 서울18.5℃

서울18.5℃ 인천17.0℃

인천17.0℃ 원주18.6℃

원주18.6℃ 울릉도16.7℃

울릉도16.7℃ 수원18.5℃

수원18.5℃ 영월18.4℃

영월18.4℃ 충주17.8℃

충주17.8℃ 서산18.5℃

서산18.5℃ 울진17.4℃

울진17.4℃ 청주19.2℃

청주19.2℃ 대전19.8℃

대전19.8℃ 추풍령18.8℃

추풍령18.8℃ 안동17.8℃

안동17.8℃ 상주20.2℃

상주20.2℃ 포항18.4℃

포항18.4℃ 군산17.7℃

군산17.7℃ 대구20.7℃

대구20.7℃ 전주20.2℃

전주20.2℃ 울산19.0℃

울산19.0℃ 창원20.2℃

창원20.2℃ 광주21.5℃

광주21.5℃ 부산21.5℃

부산21.5℃ 통영21.0℃

통영21.0℃ 목포18.0℃

목포18.0℃ 여수19.6℃

여수19.6℃ 흑산도17.2℃

흑산도17.2℃ 완도21.8℃

완도21.8℃ 고창19.2℃

고창19.2℃ 순천21.2℃

순천21.2℃ 홍성19.3℃

홍성19.3℃ 서청주18.4℃

서청주18.4℃ 제주21.2℃

제주21.2℃ 고산19.8℃

고산19.8℃ 성산20.2℃

성산20.2℃ 서귀포22.7℃

서귀포22.7℃ 진주20.4℃

진주20.4℃ 강화17.2℃

강화17.2℃ 양평18.7℃

양평18.7℃ 이천17.7℃

이천17.7℃ 인제17.8℃

인제17.8℃ 홍천18.3℃

홍천18.3℃ 태백15.6℃

태백15.6℃ 정선군19.8℃

정선군19.8℃ 제천17.9℃

제천17.9℃ 보은19.5℃

보은19.5℃ 천안18.8℃

천안18.8℃ 보령20.2℃

보령20.2℃ 부여20.2℃

부여20.2℃ 금산19.8℃

금산19.8℃ 세종19.7℃

세종19.7℃ 부안19.7℃

부안19.7℃ 임실21.1℃

임실21.1℃ 정읍19.6℃

정읍19.6℃ 남원20.8℃

남원20.8℃ 장수20.0℃

장수20.0℃ 고창군18.7℃

고창군18.7℃ 영광군19.3℃

영광군19.3℃ 김해시21.6℃

김해시21.6℃ 순창군20.6℃

순창군20.6℃ 북창원21.3℃

북창원21.3℃ 양산시23.0℃

양산시23.0℃ 보성군20.6℃

보성군20.6℃ 강진군21.3℃

강진군21.3℃ 장흥22.0℃

장흥22.0℃ 해남21.0℃

해남21.0℃ 고흥22.5℃

고흥22.5℃ 의령군20.3℃

의령군20.3℃ 함양군22.5℃

함양군22.5℃ 광양시21.8℃

광양시21.8℃ 진도군18.4℃

진도군18.4℃ 봉화18.4℃

봉화18.4℃ 영주17.7℃

영주17.7℃ 문경18.8℃

문경18.8℃ 청송군19.5℃

청송군19.5℃ 영덕17.3℃

영덕17.3℃ 의성19.0℃

의성19.0℃ 구미19.9℃

구미19.9℃ 영천19.4℃

영천19.4℃ 경주시20.8℃

경주시20.8℃ 거창22.2℃

거창22.2℃ 합천20.9℃

합천20.9℃ 밀양22.3℃

밀양22.3℃ 산청20.7℃

산청20.7℃ 거제19.0℃

거제19.0℃ 남해20.2℃

남해20.2℃ 북부산22.5℃

북부산22.5℃

|

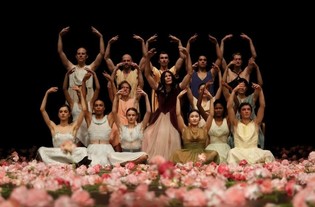

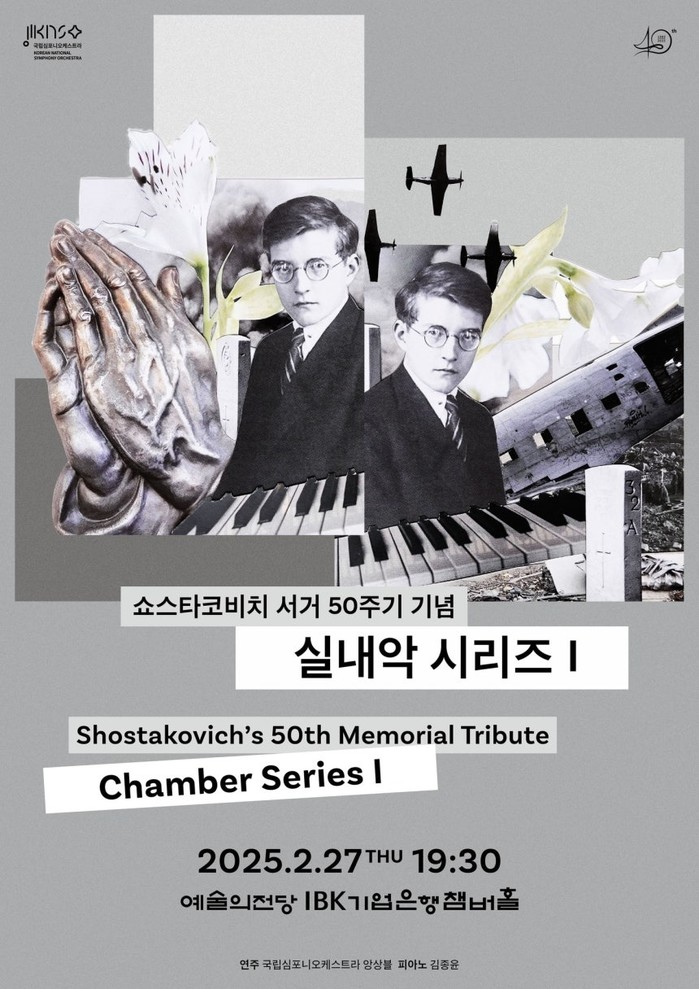

| ▲사진=국립심포니오케스트라 |

쇼스타코비치는 소련이 낳은 가장 위대한 작곡가이자 전체주의 시대를 견딘 예술가다. 스탈린 치하의 정치적 공포와 검열 속에서도 그는 침묵 대신 은유를 택했다. 교향곡, 오페라, 실내악 속에 자신과 시대의 고통을 은밀히 새겨 넣으며 음악으로 살아남는 법을 배웠다. 비평가들은 그를 두고 ‘체제에 복무한 천재’자 동시에 ‘제를 조롱한 반항아’라고 말한다. 그의 음악은 이 두 얼굴의 긴장 위에 서 있다.

그의 대표작들인 교향곡 제5번, 첼로 협주곡, 현악 4중주 전곡은 한 인간이 예술로 정치적 폭력을 견뎌낸 기록이자 내면의 진실을 증언하는 음악적 일기다. 그중에서도 현악 4중주 8번은 쇼스타코비치의 영혼이 가장 깊이 새겨진 작품으로 평가받는다.

1960년대 이후 쇼스타코비치는 여러 차례 심장 발작을 겪었고, 손가락 마비로 인해 피아노 연주도 거의 할 수 없게 됐다. 그럼에도 그는 작곡을 멈추지 않았다. 대표적인 후기 작품인 교향곡 제15번(1971), 현악 4중주 제15번(1974) 등을 남기며 죽음과 운명에 대한 주제를 집요하게 탐구했다. 1970년대 초에는 폐암 진단을 받고 여러 차례 입원과 치료를 반복했다. 병상에서도 작곡을 계속했으며, 1975년 8월 9일 밤, 모스크바의 한 병원에서 향년 68세로 생을 마감했다.

이번 공연의 1부를 장식할 작품은 현악 4중주 제8번 C단조, 작품 110(1960)이다. 이 곡은 쇼스타코비치가 1960년, 제2차 세계대전 당시 폭격으로 폐허가 된 독일 드레스덴을 방문한 직후 단 3일 만에 써 내려간 곡이다. 그는 악보의 머리에 “파시즘과 전쟁 희생자들의 추모를 위하여”라는 헌사를 남겼지만 동시에 자신의 내면을 향한 진혼곡이기도 했다.

작곡가는 자신의 이니셜(D–E♭–C–B)을 음악적으로 암호화한 DSCH 모티프를 전 악장에 걸쳐 반복하며 마치 “나는 아직 살아 있다”는 메시지를 남기듯 집요하게 등장시킨다. 불협화음, 유대 민속 선율의 인용, 날카로운 피치카토와 절규하는 현의 음색은 공포와 절망을 증폭시키며, 그 안에 깃든 아이러니한 유머와 냉소는 체제 속에서 살아남은 예술가의 복합적 감정을 드러낸다. 이 곡은 이후 영화와 연극, 미디어 아트 등에서 자주 인용되며, 오늘날까지도 전쟁과 인간의 존엄에 대한 음악적 상징으로 남아 있다.

2부에서는 체코의 작곡가 보후슬라프 마르티누(Bohuslav Martinů)와 프랑스의 앙리 라이예(Henri Lallier)가 등장한다. 마르티누의 ‘요리책(Cookbook)’ 제목만큼이나 기발하고 유머러스하다. 제1·2차 세계대전을 모두 겪은 그는 전쟁의 상처를 슬픔이 아닌 재즈적 리듬과 유머로 승화시킨 작곡가다. 쇼스타코비치의 음악이 내면의 절규라면 마르티누는 웃음으로 아픔을 녹인다. 두 사람의 대비는 같은 시대를 살아간 예술가들의 서로 다른 생존 방식을 보여준다. 라이예의 ‘삼중주’는 피아노, 오보에, 바순이라는 이례적인 편성으로 구성된다. 목관 악기의 부드러운 질감과 피아노 리듬이 어우러지며 실내악의 섬세한 구조미를 드러낸다. 부소니 콩쿠르 특별상 수상자 피아니스트 김종윤이 함께하며, 국립심포니 단원들과 섬세한 앙상블을 이룰 예정이다.

이번 국립심포니 실내악 시리즈는 화려한 대규모 교향곡 대신 소리와 내면에 집중한다. 쇼스타코비치가 그토록 갈망했던 ‘개인의 목소리’는 어쩌면 이런 작은 무대에서 가장 뚜렷이 들릴지 모른다.

뉴스타임스 / 권수빈 기자 ppbn0101@newstimes.press

[저작권자ⓒ 뉴스타임스. 무단전재-재배포 금지]