[뉴스타임스 = 권수빈 기자]

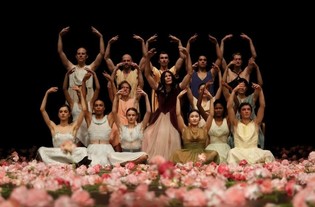

뮤지컬 ‘판’은 19세기 말 조선, 양반가의 자제 ‘달수’가 세상사에 더 관심을 갖고 살아가던 중 희대의 이야기꾼이자 전기수(소설을 읽어주고 돈을 버는 사람)인 ‘호태’를 만나며 이야기를 꿰고 무대 위에서 이야기꾼으로 거듭나는 과정을 그린다. 본래 양반사회라는 특정 신분 구조 속에서도 운명에 맞서 움직이려는 인물들이 등장하며 전통 연희(국악기·판소리·인형극·가면극 등)와 서양 뮤지컬 문법이 결합된 무대로 독창적인 색채를 띤다.

|

| ▲사진=아이엠컬처 |

무대 위에서 ‘이야기’는 단지 옛날이야기가 아니라 오늘의 삶과 세태를 반영하는 매개가 된다. 과거를 배경으로 하지만 현실을 향해 풍자와 해학을 던지는 작품이다. 현대의 상황과 세태를 반영하여 현실의 에피소드들을 신랄하게 풍자한다.

전통적으로 ‘판’은 마당판, 놀이판, 이야기판 등 사람이 모여서 놀고 나누고 즐기는 공간을 의미한다. 즉 이야기와 연희가 펼쳐지는 무대이자 놀이의 장이다. 이 뮤지컬에서 ‘판’은 이야기꾼이 펼치는 이야기의 장(場)을 뜻하며, 또 관객과 배우가 함께 참여하고 호흡하는 ‘놀이판’의 성격을 갖는다. 신분제·이야기·풍자 등이 맞물리는 구조 속에서 ‘판’은 쌓여온 이야기의 무게이자 해체의 가능성 그리고 새롭게 이야기를 만들어내는 장이라는 의미까지 담고 있다. 달수가 이야기꾼으로 거듭나는 과정 자체가 ‘판을 열고’ ‘판을 바꾸는’ 움직임이기도 하다.

많은 이들이 공통적으로 주목한 지점은 바로 ‘융합’이다. 전통 연희의 흥과 서양 뮤지컬의 문법이 한데 어우러진 이 작품은 한국 창작뮤지컬이 어디까지 확장될 수 있는지를 실험하는 흥미로운 무대다. 낯선 전통 악기 소리와 리드미컬한 서양식 넘버가 이질감 없이 섞여 새로운 음악적 서사를 만들어내고, 판소리·인형극·관객참여 등 다층적인 장치는 관객을 이야기 속으로 끌어들인다.

퓨전의 구조 속에서 전통성과 현대성의 균형이 다소 불안정하다는 지적도 나온다. 전통 연희의 몸짓과 서양식 넘버의 연결이 때로는 분절적으로 느껴진다는 것이다. 또 한국 창작뮤지컬이 공통적으로 직면한 제작 자본, 무대 규모, 캐스팅 인프라 등의 현실적 제약도 작품이 지닌 숙제다. 대형 라이선스 뮤지컬이 장악한 시장 속에서, 전통 연희를 품은 창작극이 꾸준히 생존하고 관객을 확장해 나가기 위해선 더 치밀한 전략이 필요하다.

그렇지만 ‘판’은 끊임없이 가능성을 증명하고 있다. 전통의 언어로 현대를 말하고, 풍자의 칼날로 현실을 베어내며, 관객과 함께 ‘한 판’ 벌이는 이 공연은 창작뮤지컬의 실험성과 생명력을 동시에 보여준다. 제목이 담고 있는 ‘판’의 의미처럼 이 무대는 하나의 이야기판이며, 거기서 배우와 관객이 함께 놀고 웃고 생각하는 자리다. 두드러지는 전통 연희적 요소와 현대 뮤지컬적 감각의 결합은 한국 창작뮤지컬의 새로운 가능성을 보여주며, 풍자와 해학을 품은 이야기구조는 ‘놀이’이면서도 ‘생각하게 만드는’ 무대를 만든다. 더 넓은 관객층을 확보하고, 더욱 견고한 구조로 성장하기 위해서는 퓨전의 연결감 강화 및 스펙트럼 확장의 과제가 남아 있다.

한편 뮤지컬 ‘판’은 오는 12월 23일부터 2026년 3월 8일까지 동덕여자대학교 공연예술센터 코튼홀에서 공연된다.

뉴스타임스 / 권수빈 기자 ppbn0101@newstimes.press

[저작권자ⓒ 뉴스타임스. 무단전재-재배포 금지]

속초13.0℃

속초13.0℃ 북춘천4.6℃

북춘천4.6℃ 철원5.0℃

철원5.0℃ 동두천6.4℃

동두천6.4℃ 파주6.0℃

파주6.0℃ 대관령1.6℃

대관령1.6℃ 춘천5.5℃

춘천5.5℃ 백령도12.8℃

백령도12.8℃ 북강릉12.9℃

북강릉12.9℃ 강릉12.1℃

강릉12.1℃ 동해11.7℃

동해11.7℃ 서울9.1℃

서울9.1℃ 인천10.4℃

인천10.4℃ 원주6.7℃

원주6.7℃ 울릉도14.6℃

울릉도14.6℃ 수원9.0℃

수원9.0℃ 영월5.1℃

영월5.1℃ 충주5.2℃

충주5.2℃ 서산10.0℃

서산10.0℃ 울진10.9℃

울진10.9℃ 청주8.3℃

청주8.3℃ 대전7.2℃

대전7.2℃ 추풍령6.9℃

추풍령6.9℃ 안동6.5℃

안동6.5℃ 상주5.6℃

상주5.6℃ 포항13.5℃

포항13.5℃ 군산11.3℃

군산11.3℃ 대구10.4℃

대구10.4℃ 전주10.0℃

전주10.0℃ 울산14.1℃

울산14.1℃ 창원13.5℃

창원13.5℃ 광주10.6℃

광주10.6℃ 부산16.8℃

부산16.8℃ 통영14.9℃

통영14.9℃ 목포11.1℃

목포11.1℃ 여수14.2℃

여수14.2℃ 흑산도15.6℃

흑산도15.6℃ 완도13.0℃

완도13.0℃ 고창8.8℃

고창8.8℃ 순천7.8℃

순천7.8℃ 홍성6.1℃

홍성6.1℃ 서청주5.4℃

서청주5.4℃ 제주17.8℃

제주17.8℃ 고산17.9℃

고산17.9℃ 성산18.6℃

성산18.6℃ 서귀포18.5℃

서귀포18.5℃ 진주9.6℃

진주9.6℃ 강화9.3℃

강화9.3℃ 양평5.5℃

양평5.5℃ 이천5.1℃

이천5.1℃ 인제4.6℃

인제4.6℃ 홍천2.9℃

홍천2.9℃ 태백5.6℃

태백5.6℃ 정선군5.0℃

정선군5.0℃ 제천6.2℃

제천6.2℃ 보은3.4℃

보은3.4℃ 천안6.1℃

천안6.1℃ 보령11.8℃

보령11.8℃ 부여8.7℃

부여8.7℃ 금산5.1℃

금산5.1℃ 세종6.8℃

세종6.8℃ 부안9.0℃

부안9.0℃ 임실7.0℃

임실7.0℃ 정읍8.4℃

정읍8.4℃ 남원6.9℃

남원6.9℃ 장수3.7℃

장수3.7℃ 고창군9.6℃

고창군9.6℃ 영광군10.1℃

영광군10.1℃ 김해시12.7℃

김해시12.7℃ 순창군5.2℃

순창군5.2℃ 북창원12.7℃

북창원12.7℃ 양산시13.0℃

양산시13.0℃ 보성군10.8℃

보성군10.8℃ 강진군10.9℃

강진군10.9℃ 장흥9.9℃

장흥9.9℃ 해남8.9℃

해남8.9℃ 고흥12.0℃

고흥12.0℃ 의령군6.1℃

의령군6.1℃ 함양군5.3℃

함양군5.3℃ 광양시12.0℃

광양시12.0℃ 진도군13.1℃

진도군13.1℃ 봉화4.7℃

봉화4.7℃ 영주6.5℃

영주6.5℃ 문경7.7℃

문경7.7℃ 청송군7.5℃

청송군7.5℃ 영덕11.2℃

영덕11.2℃ 의성6.7℃

의성6.7℃ 구미7.7℃

구미7.7℃ 영천7.1℃

영천7.1℃ 경주시10.6℃

경주시10.6℃ 거창4.2℃

거창4.2℃ 합천7.2℃

합천7.2℃ 밀양10.7℃

밀양10.7℃ 산청4.4℃

산청4.4℃ 거제14.3℃

거제14.3℃ 남해12.9℃

남해12.9℃ 북부산14.1℃

북부산14.1℃