[뉴스타임스 = 권수빈 기자]

피아노 건반 위로 차가운 빛이 떨어진다. 그 빛 속에서 한 남자는 고독을 연주한다. 뮤지컬 ‘스트라빈스키’는 천재 작곡가가 음악으로 자신을 해체하고 다시 태어나는 순간을 그린다. ‘니진스키’와 ‘디아길레프’로 이어진 예술가 3부작의 마지막 장, 완벽을 향한 집착의 끝에서 우리는 인간의 불안과 예술의 구원을 동시에 마주한다.

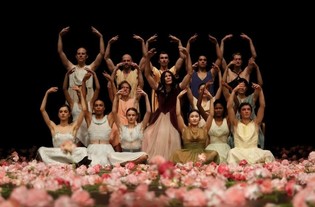

오는 10월 12일까지 대학로 TOM(티오엠) 2관에서 공연되는 뮤지컬 ‘스트라빈스키’는 화려했던 발레 뤼스(Ballets Russes) 시절 이후 냉혹한 현실 속에서도 예술을 포기하지 않았던 천재 작곡가 이고르 스트라빈스키(Igor Stravinsky, 1882~1971)의 고독과 열정을 그린다.

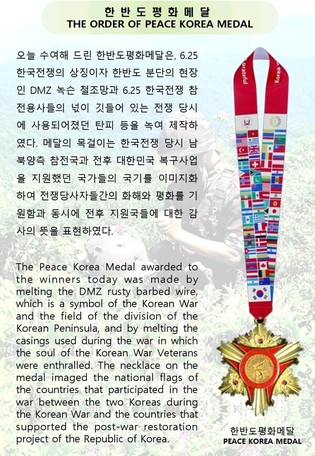

|

| ▲사진=쇼플레이 |

스트라빈스키는 러시아 출신 작곡가로, 20세기 음악의 방향을 근본적으로 바꾼 인물이다.

그는 1913년 발레곡 ‘봄의 제전’(The Rite of Spring)을 발표하며 기존의 조성과 리듬 개념을 뒤흔들었다. 초연 당시 파리의 관객들은 그 난해한 불협화음과 원초적 리듬에 충격을 받아 폭동을 일으켰다고 전해진다.

이 사건은 결과적으로 ‘현대 음악의 시작점’으로 기록됐다. 그는 러시아를 떠난 후 파리, 스위스, 미국을 오가며 평생을 망명자처럼 살았지만 방황 속에서도 끊임없이 새로운 음악 언어를 탐구했다. ‘스트라빈스키’라는 작품은 냉철한 이성의 천재가 품은 외로움을 무대 위로 불러올린다.

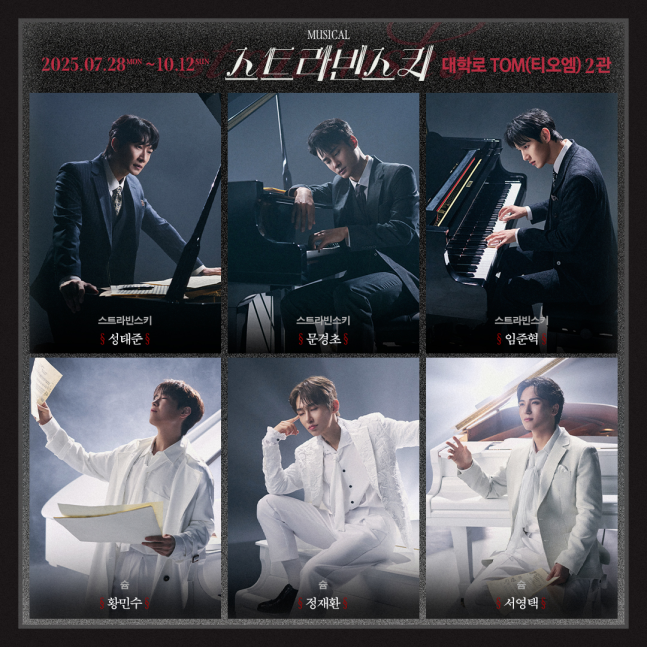

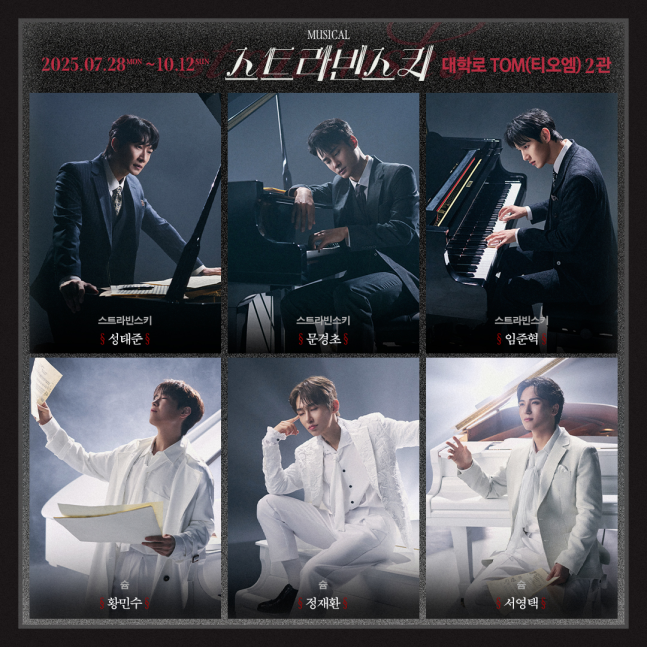

뮤지컬 ‘스트라빈스키’는 두 인물만으로 서사를 끌고 간다. 스트라빈스키와 그의 벗 ‘슘(Schum)’이라는 가상의 인물이 등장하며, 두 사람의 대화와 음악을 통해 한 예술가의 내면 세계가 그려진다. 2인극 구조와 4대의 피아노라는 실험적인 형식으로 주목받기도 한다. 무대 위에 두 배우와 두 피아니스트가 등장해 대화와 음악이 동시에 펼쳐진다. 피아노는 반주를 넘어 스트라빈스키의 정신을 시각화하는 장치로 작동한다. 음악이 감정의 언어가 되는 것이다.

시각적 구도 또한 강렬하다. 흑의 스트라빈스키와 백의 슘이 대비를 이루는 미장센은 ‘통제와 자유, 이성과 감정의 대립’을 상징한다. 포스터와 캐릭터 영상에서 보여준 이 흑백의 대비는 공연 전체의 정서를 관통한다.

2025년 초연되는 ‘스트라빈스키’는 ‘니진스키–디아길레프–스트라빈스키’ 3부작으로 이어지는 쇼플레이 인물 시리즈의 결산점이다. ‘니진스키’와 ‘디아길레프’가 각각 ‘몸’과 ‘정신’을 대표했다면 ‘스트라빈스키’는 ‘음악’ 그 자체로 인간의 본질을 탐구한다. 이를 효과적으로 보여주기 위해 형식의 실험성을 강화했다. 2인극이라는 구조 속에 실시간 연주를 결합해 대사와 음악이 끊임없이 호흡을 주고받는다. 배우들의 감정선은 피아노의 리듬에 따라 변화하며, 음악 자체가 ‘대사’로 기능한다.

관객은 천재 작곡가의 내면을 해석하는 동시에 그를 비추는 ‘슘’의 시선을 통해 예술가의 고독을 체험하게 된다. 두 피아니스트의 실시간 연주는 공연의 생동감을 더하며, 관객은 음악의 탄생 과정을 눈앞에서 목격하게 된다. 무대의 흑백 대비와 조명 연출은 이성적 질서와 감정적 혼돈의 긴장을 시각적으로 드러낸다. 시리즈 전체의 연결성도 주목할만 하다. ‘니진스키’에서 시작된 예술가들의 욕망과 고통의 서사가 이번 작품에서 완결되며 세 인물이 상징적으로 하나의 예술 세계로 귀결된다.

스트라빈스키는 생전에 “음악은 내 감정의 표현이 아니다. 그것은 내 감정의 질서다”라는 말을 남겼다. 뮤지컬 ‘스트라빈스키’는 그의 말처럼 질서와 혼돈 사이의 간극을 섬세하게 포착한다. 그가 남긴 음표 하나하나 속에는 인간이 완벽함을 꿈꾸며 치른 대가가 고스란히 담겨 있다.

뉴스타임스 / 권수빈 기자 ppbn0101@newstimes.press

[저작권자ⓒ 뉴스타임스. 무단전재-재배포 금지]

속초15.0℃

속초15.0℃ 북춘천15.0℃

북춘천15.0℃ 철원15.4℃

철원15.4℃ 동두천15.3℃

동두천15.3℃ 파주15.4℃

파주15.4℃ 대관령10.2℃

대관령10.2℃ 춘천15.9℃

춘천15.9℃ 백령도14.8℃

백령도14.8℃ 북강릉13.9℃

북강릉13.9℃ 강릉16.7℃

강릉16.7℃ 동해15.1℃

동해15.1℃ 서울16.7℃

서울16.7℃ 인천15.7℃

인천15.7℃ 원주14.8℃

원주14.8℃ 울릉도14.0℃

울릉도14.0℃ 수원16.8℃

수원16.8℃ 영월15.6℃

영월15.6℃ 충주15.6℃

충주15.6℃ 서산15.4℃

서산15.4℃ 울진15.5℃

울진15.5℃ 청주17.7℃

청주17.7℃ 대전16.6℃

대전16.6℃ 추풍령16.6℃

추풍령16.6℃ 안동16.6℃

안동16.6℃ 상주17.7℃

상주17.7℃ 포항17.5℃

포항17.5℃ 군산16.3℃

군산16.3℃ 대구18.2℃

대구18.2℃ 전주18.1℃

전주18.1℃ 울산16.3℃

울산16.3℃ 창원18.3℃

창원18.3℃ 광주18.9℃

광주18.9℃ 부산18.7℃

부산18.7℃ 통영18.3℃

통영18.3℃ 목포16.3℃

목포16.3℃ 여수18.9℃

여수18.9℃ 흑산도15.3℃

흑산도15.3℃ 완도16.7℃

완도16.7℃ 고창17.3℃

고창17.3℃ 순천15.8℃

순천15.8℃ 홍성16.3℃

홍성16.3℃ 서청주16.2℃

서청주16.2℃ 제주19.7℃

제주19.7℃ 고산18.3℃

고산18.3℃ 성산18.7℃

성산18.7℃ 서귀포19.8℃

서귀포19.8℃ 진주16.7℃

진주16.7℃ 강화14.4℃

강화14.4℃ 양평16.4℃

양평16.4℃ 이천15.5℃

이천15.5℃ 인제12.7℃

인제12.7℃ 홍천14.8℃

홍천14.8℃ 태백11.5℃

태백11.5℃ 정선군13.3℃

정선군13.3℃ 제천15.4℃

제천15.4℃ 보은16.7℃

보은16.7℃ 천안16.1℃

천안16.1℃ 보령16.8℃

보령16.8℃ 부여17.1℃

부여17.1℃ 금산15.6℃

금산15.6℃ 세종15.6℃

세종15.6℃ 부안15.9℃

부안15.9℃ 임실17.4℃

임실17.4℃ 정읍17.3℃

정읍17.3℃ 남원19.3℃

남원19.3℃ 장수15.0℃

장수15.0℃ 고창군17.0℃

고창군17.0℃ 영광군15.9℃

영광군15.9℃ 김해시18.8℃

김해시18.8℃ 순창군17.3℃

순창군17.3℃ 북창원19.2℃

북창원19.2℃ 양산시19.4℃

양산시19.4℃ 보성군17.5℃

보성군17.5℃ 강진군18.7℃

강진군18.7℃ 장흥18.1℃

장흥18.1℃ 해남17.5℃

해남17.5℃ 고흥16.9℃

고흥16.9℃ 의령군17.2℃

의령군17.2℃ 함양군17.1℃

함양군17.1℃ 광양시19.7℃

광양시19.7℃ 진도군16.5℃

진도군16.5℃ 봉화13.7℃

봉화13.7℃ 영주14.0℃

영주14.0℃ 문경14.3℃

문경14.3℃ 청송군15.1℃

청송군15.1℃ 영덕15.2℃

영덕15.2℃ 의성15.7℃

의성15.7℃ 구미15.0℃

구미15.0℃ 영천16.9℃

영천16.9℃ 경주시16.8℃

경주시16.8℃ 거창17.6℃

거창17.6℃ 합천16.9℃

합천16.9℃ 밀양18.1℃

밀양18.1℃ 산청17.5℃

산청17.5℃ 거제14.7℃

거제14.7℃ 남해15.5℃

남해15.5℃ 북부산19.5℃

북부산19.5℃