[뉴스타임스 = 우도헌 기자]

한국 근대 단편문학의 한 축을 세운 작가 김유정(1908~1937)의 이름은 언제나 ‘봄’과 ‘농촌’, ‘사람 냄새’로 기억된다. 올해로 그의 탄생 117주년을 맞아 고향인 강원도 춘천에서는 그의 문학적 숨결을 되살리는 자리가 열렸다.

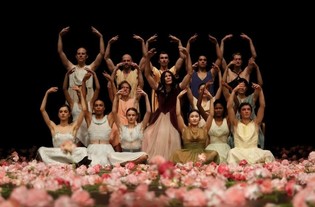

12일 춘천시 아트프라자 갤러리에서 열린 김유정 탄생 117주년 기념식은 ‘작품 속 인물과 주저리 한판 땡볕’이라는 주제로 꾸려졌다. 창작 판소리 공연, 김유정 문학의 세계를 다룬 특강, 단편소설 ‘땡볕’을 각색한 낭독극으로 구성되며, 문학과 공연이 어우러진 축제의 장이 됐다.

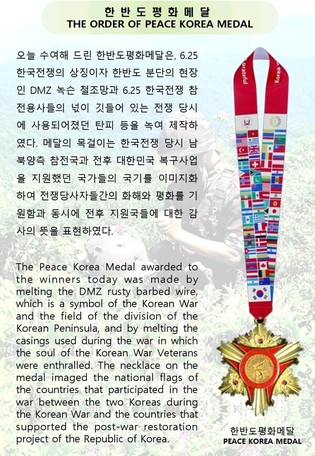

|

| ▲사진=김유정기념사업회 |

행사를 주최한 김유정기념사업회는 2008년 탄생 100주년을 기점으로 111주년(2019년), 115주년(2023년) 등을 거치며 매년 작가의 생일을 기리는 기념 행사를 이어오고 있다.

김금분 김유정기념사업회 이사장은 이날 “영원한 청년 작가 김유정의 문학이 가진 따뜻한 인간애를 오늘의 독자에게 다시 전하고 싶다”고 전했다.

김유정의 문학 세계는 ‘웃음 뒤의 눈물’로 요약된다. 그는 일제강점기의 척박한 농촌 현실을 배경으로 가난하지만 인간적인 인물들을 특유의 해학과 따뜻한 시선으로 그려냈다. 대표작 ‘동백꽃’은 짝사랑에 서툰 농촌 청년의 이야기를 해학적으로 담아낸 작품으로, 김유정 문학의 정수를 보여준다. ‘봄봄’은 결혼하기 위해 봄만 되면 일을 더 하게 되는 머슴의 순박한 심리를 통해 인간의 욕망과 순정을 동시에 포착했다.

그 밖에도 ‘소낙비’, ‘산골 나그네’, ‘금 따는 콩밭’, ‘땡볕’ 등은 농민의 가난, 일제하의 모순된 사회 구조, 그 속에서도 피어나는 인간적 유머를 보여주는 작품들이다.

비평가들은 김유정을 두고 “비극을 웃음으로 승화한 작가”, “한국 농민 문학의 원류”라 평한다. 그가 그린 인물들은 대부분 문맹에 가난하고 불운하지만 글 속에서 언제나 살아 움직이며, 구수한 강원도 사투리와 생생한 농촌 묘사로 독자의 마음을 사로잡는다.

그의 고향 춘천시 신동면 증리, 일명 실레마을에는 지금도 ‘김유정 문학촌’이 자리하고 있다. 이곳에 김유정의 생가, 문학관, 창작 체험관이 복원돼 있으며, 그의 삶과 작품세계를 탐방할 수 있는 ‘김유정역’도 존재한다. 이 역은 국내 유일하게 작가의 이름을 딴 기차역으로, 2004년 개명 당시부터 문학인과 시민의 자긍심을 상징하는 공간으로 자리잡았다. 문학촌에서는 해마다 ‘김유정문학제’와 ‘김유정 신인문학상’이 열리며, 전국 각지의 문학도들이 참여해 작가의 정신을 기린다.

김유정은 1930년대 초, 연희전문(현 연세대)을 중퇴하고 본격적인 문학 활동을 시작했으나 불과 29세의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 단 3년여의 짧은 창작 기간 동안 발표한 작품은 30편 남짓이지만 그가 남긴 언어의 향기와 인간적 시선은 여전히 한국 문학사 속에서 생생하게 살아 있다. 문장은 소박하고, 인물들은 구수한 사투리로 말하지만 그 안에는 시대의 아픔과 인간의 존엄이 있다. 김유정은 가난 속에서도 인간의 순박함을, 절망 속에서도 웃음을 놓지 않았다.

김유정의 문학이 지닌 향토성, 해학, 인간애는 여전히 현대 사회에도 유효하다. 도시의 고립과 경쟁 속에서 인간미를 잃어가는 시대에 김유정의 세계는 “그래도 웃으며 살아가야 한다”는 진리를 일깨운다. 그는 짧은 생애로 ‘근대 문학의 봄’을 열었고, 그 봄은 지금도 실레마을의 산자락과 독자들의 마음속에 피어 있다.

뉴스타임스 / 우도헌 기자 trzzz@naver.com

[저작권자ⓒ 뉴스타임스. 무단전재-재배포 금지]

속초16.7℃

속초16.7℃ 북춘천10.7℃

북춘천10.7℃ 철원12.3℃

철원12.3℃ 동두천15.5℃

동두천15.5℃ 파주14.6℃

파주14.6℃ 대관령15.0℃

대관령15.0℃ 춘천11.4℃

춘천11.4℃ 백령도15.7℃

백령도15.7℃ 북강릉16.6℃

북강릉16.6℃ 강릉17.8℃

강릉17.8℃ 동해15.6℃

동해15.6℃ 서울16.1℃

서울16.1℃ 인천14.7℃

인천14.7℃ 원주14.5℃

원주14.5℃ 울릉도17.6℃

울릉도17.6℃ 수원15.8℃

수원15.8℃ 영월12.3℃

영월12.3℃ 충주11.3℃

충주11.3℃ 서산17.5℃

서산17.5℃ 울진17.7℃

울진17.7℃ 청주15.0℃

청주15.0℃ 대전15.8℃

대전15.8℃ 추풍령15.9℃

추풍령15.9℃ 안동10.9℃

안동10.9℃ 상주14.8℃

상주14.8℃ 포항18.3℃

포항18.3℃ 군산16.0℃

군산16.0℃ 대구16.3℃

대구16.3℃ 전주16.9℃

전주16.9℃ 울산18.7℃

울산18.7℃ 창원17.9℃

창원17.9℃ 광주19.2℃

광주19.2℃ 부산20.8℃

부산20.8℃ 통영19.6℃

통영19.6℃ 목포16.5℃

목포16.5℃ 여수17.2℃

여수17.2℃ 흑산도18.6℃

흑산도18.6℃ 완도20.2℃

완도20.2℃ 고창18.1℃

고창18.1℃ 순천19.0℃

순천19.0℃ 홍성16.2℃

홍성16.2℃ 서청주13.8℃

서청주13.8℃ 제주22.0℃

제주22.0℃ 고산20.8℃

고산20.8℃ 성산20.4℃

성산20.4℃ 서귀포22.5℃

서귀포22.5℃ 진주17.9℃

진주17.9℃ 강화16.8℃

강화16.8℃ 양평13.2℃

양평13.2℃ 이천13.5℃

이천13.5℃ 인제11.1℃

인제11.1℃ 홍천12.1℃

홍천12.1℃ 태백17.2℃

태백17.2℃ 정선군11.5℃

정선군11.5℃ 제천12.9℃

제천12.9℃ 보은13.8℃

보은13.8℃ 천안15.6℃

천안15.6℃ 보령18.9℃

보령18.9℃ 부여16.8℃

부여16.8℃ 금산14.5℃

금산14.5℃ 세종14.7℃

세종14.7℃ 부안17.8℃

부안17.8℃ 임실19.0℃

임실19.0℃ 정읍16.2℃

정읍16.2℃ 남원15.5℃

남원15.5℃ 장수17.5℃

장수17.5℃ 고창군16.6℃

고창군16.6℃ 영광군18.2℃

영광군18.2℃ 김해시19.2℃

김해시19.2℃ 순창군16.9℃

순창군16.9℃ 북창원19.3℃

북창원19.3℃ 양산시21.1℃

양산시21.1℃ 보성군19.9℃

보성군19.9℃ 강진군20.4℃

강진군20.4℃ 장흥20.0℃

장흥20.0℃ 해남19.0℃

해남19.0℃ 고흥21.0℃

고흥21.0℃ 의령군16.9℃

의령군16.9℃ 함양군16.3℃

함양군16.3℃ 광양시18.8℃

광양시18.8℃ 진도군19.5℃

진도군19.5℃ 봉화15.0℃

봉화15.0℃ 영주13.3℃

영주13.3℃ 문경13.9℃

문경13.9℃ 청송군12.8℃

청송군12.8℃ 영덕16.3℃

영덕16.3℃ 의성12.2℃

의성12.2℃ 구미15.5℃

구미15.5℃ 영천16.2℃

영천16.2℃ 경주시19.6℃

경주시19.6℃ 거창15.7℃

거창15.7℃ 합천17.2℃

합천17.2℃ 밀양19.3℃

밀양19.3℃ 산청16.0℃

산청16.0℃ 거제17.5℃

거제17.5℃ 남해16.2℃

남해16.2℃ 북부산20.2℃

북부산20.2℃